Tu as peut‑être déjà entendu des phrases comme : « Il ferait moins de crises si tu l’élevais mieux » ou « C’est la faute de ses parents ». De nombreux enseignants, parents ou professionnels rapportent ces jugements souvent blessants. Pourtant, derrière ces idées reçues se cachent des incompréhensions profondes. À partir de tes rencontres récentes avec des familles et d’échanges lors d’ateliers ou de réunions, cet article propose un éclairage clair et bienveillant.

Pourquoi persiste-t-on à lier TDAH et mauvaise éducation ?

1. Une interprétation simplifiée du comportement

Les comportements agités ou impulsifs sont souvent interprétés comme des réactions éducatives inadéquates plutôt que comme des manifestations neurologiques.

2. Le besoin d’une explication visible

Il est plus facile de pointer un manque éducatif qu’accepter un trouble invisible, chronique et complexe.

3. Stigmatisation culturelle et sociale

Dans certains milieux, le contrôle du comportement est valorisé : le TDAH est parfois perçu comme un échec éducatif ou un manque de rigueur.

Que disent les neurosciences sur le TDAH ?

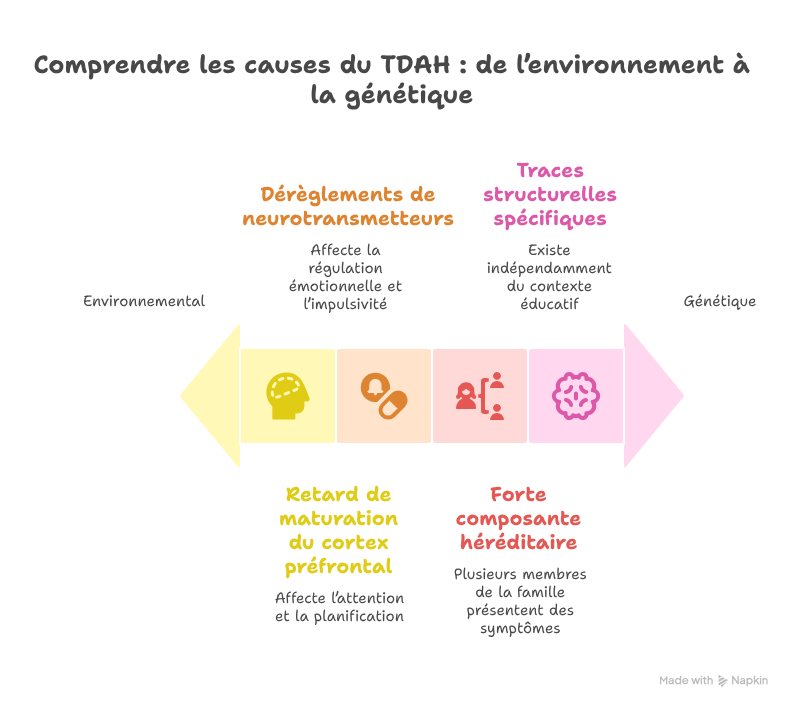

Structure et fonctionnement du cerveau

– Le TDAH est lié à un retard de maturation du cortex préfrontal, zone clé de l’attention, de l’inhibition et de la planification.

– Il existe des dérèglements de neurotransmetteurs (dopamine, noradrénaline), essentiels à la régulation émotionnelle et l’impulsivité.

Dimension génétique et biologique

– Les études montrent une forte composante héréditaire : souvent plusieurs membres de la même famille présentent des symptômes.

– Les recherches actuelles (IRM, génétique) confirment l’existence de traces structurelles spécifiques, indépendamment du contexte éducatif.

👉 Bref, contrairement à l’idée reçue, le TDAH est avant tout un trouble neurodéveloppemental et non une conséquence d’un style d’éducation défaillant.

Retours de terrain : voix des familles et des accompagnants

Voici quelques témoignages anonymisés issus de récents entretiens et réunions (sans détails sensibles) :

- « Elle fait tellement d’efforts… et on lui reproche encore des retards d’attention ».

- « Je culpabilise, on me dit que c’est ma façon de parler à mon fils qui l’agite ».

- « Des enseignants pensent que si on mettait plus de limites, tout irait mieux ».

Ces retours illustrent la charge émotionnelle vécue par les familles : sentiment d’échec, culpabilité, isolement. Et pour les professionnels : frustration devant la persistance des idées sans fondement.

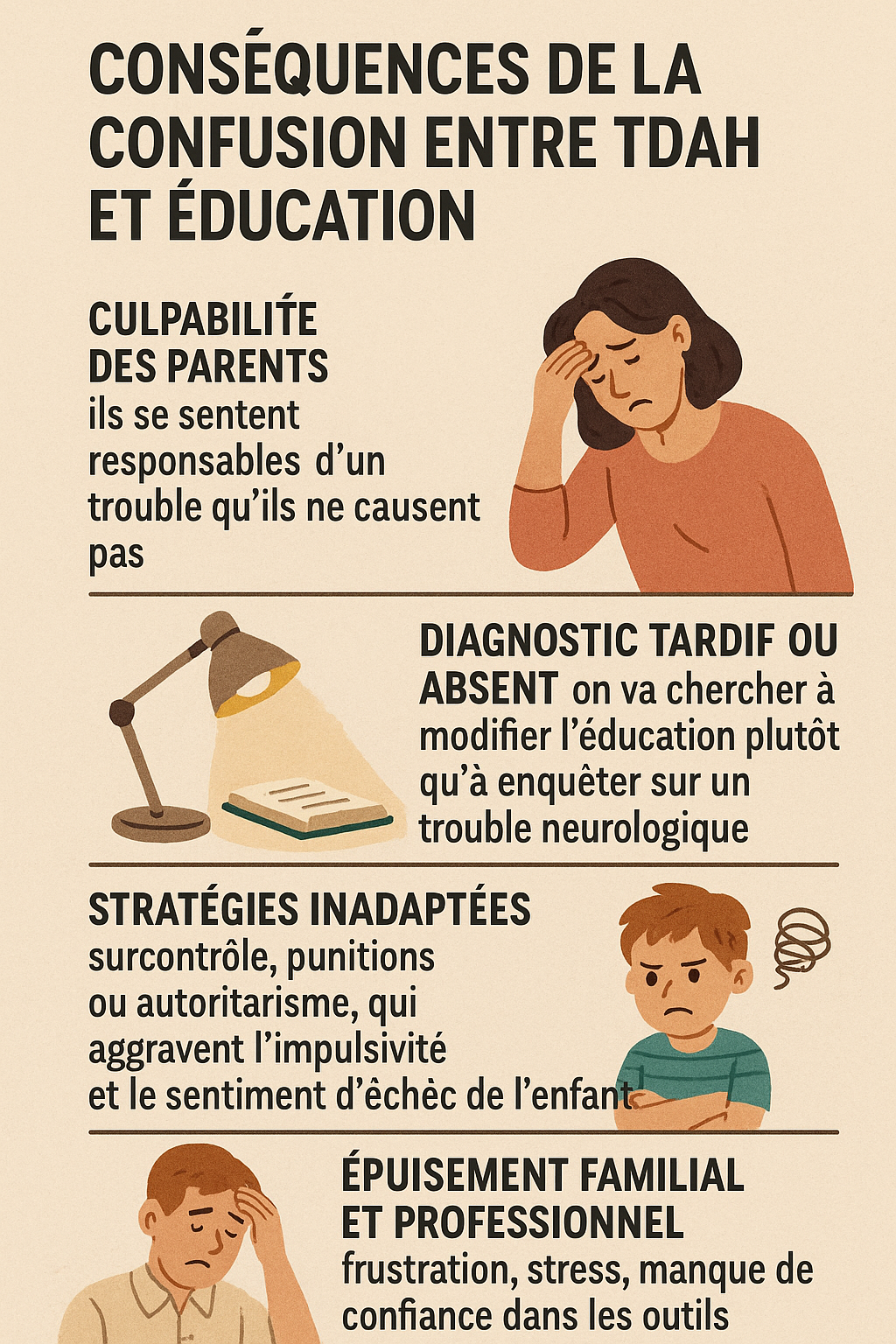

Conséquences de la confusion entre TDAH et éducation

- Culpabilité des parents : ils se sentent responsables d’un trouble qu’ils ne causent pas.

- Diagnostic tardif ou absent : on va chercher à modifier l’éducation plutôt qu’à enquêter sur un trouble neurologique.

- Stratégies inadaptées : surcontrôle, punitions ou autoritarisme, qui aggravent l’impulsivité et le sentiment d’échec de l’enfant.

- Épuisement familial et professionnel : frustration, stress, manque de confiance dans les outils pédagogiques.

Pistes concrètes d’accompagnement pédagogique et familial

Pour les familles

- Instaure une écoute active et bienveillante : nommer les émotions, valider l’effort.

- Propose des routines structurées et visuelles : planning, repères temporels, zones calmes.

- Objet « pause calme » ou activité sensorielle pour canaliser.

Pour les enseignant·es

- Favorise des consignes courtes et claires ; fractionnement des tâches.

- Installe des pauses motrices régulières ou des usages de mobilier actif (assise dynamique).

- Offre un feedback immédiat et positif plutôt que des critiques globales.

Pour les professionnel·les et orthopédagogues

- Propose des bilans cognitifs basés sur les fonctions exécutives (attention, inhibition, mémoire de travail).

- Crée un plan d’accompagnement personnalisé (PAP ou dispositif adapté), équilibré entre soutien et autonomie.

- Collabore avec l’équipe éducative pour harmoniser les approches.

Conclusion

Tu vois désormais que le TDAH n’est pas un reflet d’une mauvaise éducation, mais un trouble bien réel, ancré dans le fonctionnement neurologique. En déconstruisant cette croyance, on ouvre la voie à une approche plus empathique, plus ajustée et surtout respectueuse de l’enfant. Les familles, les enseignant·es et les professionnel·les peuvent alors travailler ensemble, de façon éclairée et solidaire.

Résumé rapide (FAQ express)

- TDAH ≠ mauvaise éducation : c’est un trouble neurobiologique.

- Pourquoi l’idée persiste : simplification, stigmatisation, besoin d’un responsable.

- Effets de la confusion : jugement, culpabilité, stratégies inappropriées.

- Actions concrètes : routines visuelles, écoute bienveillante, adaptations pédagogiques.

J’espère que cet article t’aidera à mieux comprendre, déconstruire les idées reçues et soutenir efficacement tous les enfants concernés par le TDAH.