🕸️ Introduction : « Maman, j’ai eu une toile d’araignée ! »

Tu t’en souviens peut-être : ce moment un peu flou où ton enfant, cartable sur le dos et regard inquiet, t’annonce en rentrant de l’école qu’il a eu… une toile d’araignée.

Pas celle qu’on trouve dans les coins de la maison, non. Celle des évaluations nationales.

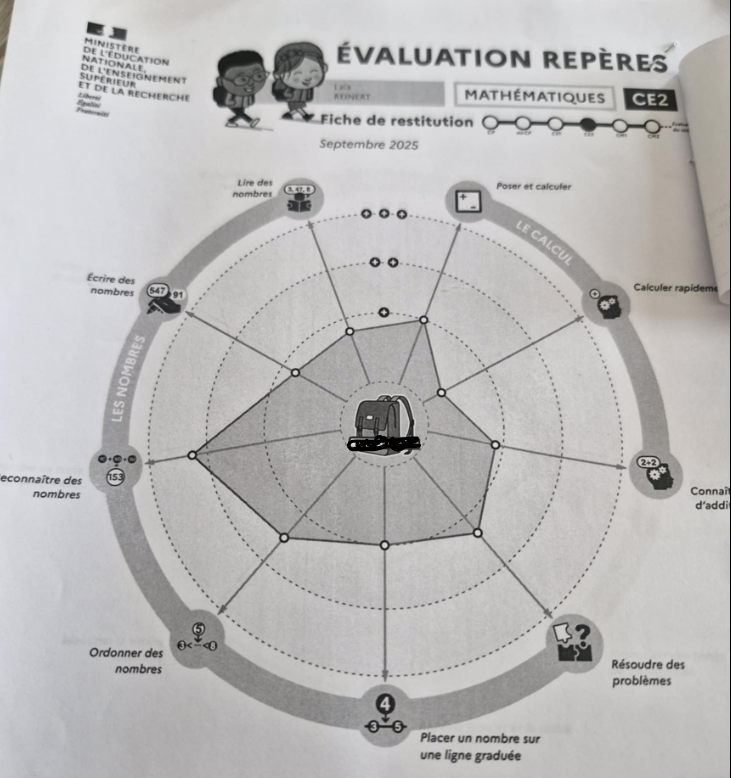

Ce graphique en forme de radar, censé refléter les compétences en français et en mathématiques de chaque élève, mais qui, pour beaucoup de parents, ressemble à une énigme visuelle et émotionnelle.

Et pourtant, cette fameuse toile — pleine de chiffres, de pointillés et de couleurs — influence parfois lourdement la perception que l’on a des apprentissages d’un enfant. Alors que dit-elle vraiment ? Et surtout, que ne dit-elle pas ?

Plongeons ensemble dans les coulisses de ces évaluations, et voyons comment l’orthopédagogie peut en révéler le vrai sens.

🎯 Les évaluations nationales : un outil standardisé pour un objectif louable

Les évaluations nationales sont mises en place par l’Éducation nationale pour mesurer, à certains paliers (CP, CE1, 6e, etc.), le niveau des élèves en français et en mathématiques.

Leur objectif affiché :

- Identifier les acquis et les besoins des élèves.

- Donner aux enseignants des repères pour ajuster leur pédagogie.

- Fournir à l’institution une vision globale de l’état des apprentissages.

Concrètement, elles prennent la forme :

- De QCM et de questions ouvertes.

- De passations en classe, en temps limité, souvent sur tablette ou ordinateur.

- De résultats traduits en graphiques (notamment la fameuse « toile d’araignée »).

L’intention est donc noble : mieux accompagner chaque élève. Mais sur le terrain, la réalité est souvent plus nuancée…

⚠️ Les limites de l’outil : un portrait parfois bien flou

Si tu as déjà eu entre les mains ces résultats, tu as peut-être ressenti un mélange d’incompréhension et d’inquiétude. Et pour cause : plusieurs limites apparaissent quand on y regarde de plus près.

1. Une lecture brute des chiffres

Le score apparaît sans explication, sans contexte. Résultat : difficile pour un parent ou même un élève de savoir ce qui est réellement compris… ou non.

2. Une passation stressante pour certains enfants

L’environnement, la pression, le chronomètre : autant de facteurs qui peuvent bloquer les élèves plus sensibles, sans que cela reflète leurs véritables compétences.

3. Une standardisation qui ignore les profils d’apprentissage

Troubles dys, bilinguisme, haut potentiel, difficultés d’attention… Les évaluations ne prennent pas en compte ces spécificités. Or, elles influencent fortement les résultats.

4. Une communication peu accessible aux familles

Le vocabulaire, les codes, le manque d’explication : autant d’éléments qui laissent les parents démunis face aux résultats scolaires de leur enfant.

En somme, la toile d’araignée peut très vite se transformer en piège d’interprétation.

🧩 Pourquoi les résultats peuvent être trompeurs

Même si les chiffres sont exacts, ils ne racontent qu’une partie de l’histoire. Voici quelques raisons pour lesquelles il faut les prendre avec précaution :

- Les conditions de passation jouent un rôle crucial : un enfant fatigué, malade, stressé ou déconcentré peut rater des questions qu’il aurait su faire dans un autre contexte.

- Le manque de contextualisation fausse la compréhension : un élève peut avoir progressé de manière significative par rapport à lui-même, mais cela ne transparaît pas dans la comparaison aux « normes » nationales.

- Les compétences évaluées sont parfois très ciblées : savoir lire un mot isolé n’est pas la même chose que comprendre un texte. Or, certaines évaluations privilégient les micro-compétences au détriment du sens global.

- La personnalité de l’élève est invisible : curiosité, créativité, persévérance… tous ces éléments essentiels à la réussite scolaire ne figurent nulle part.

Bref, un score ne dit pas qui est ton enfant, ni comment il apprend.

🌱 L’orthopédagogie : redonner du sens, de l’espoir et des clés

C’est ici que l’orthopédagogie entre en scène. Face à une évaluation qui peut décourager, juger ou stresser, l’orthopédagogue vient faire le lien entre les chiffres et la réalité de l’enfant.

Voici comment l’accompagnement orthopédagogique peut faire toute la différence :

- Dédramatiser les résultats : en expliquant ce que chaque item signifie (ou non), on apaise les inquiétudes et on remet les résultats à leur juste place.

- Contextualiser le profil de l’élève : l’orthopédagogue prend en compte les forces, les besoins, le vécu et les émotions de l’enfant. Loin d’une vision figée, on retrouve une image plus complète.

- Traduire les données en pistes concrètes : au lieu d’un verdict, on en fait un point de départ pour adapter les stratégies d’apprentissage.

- Accompagner de façon individualisée : chaque enfant est unique, et l’accompagnement scolaire doit l’être aussi. L’orthopédagogie propose des outils, des méthodes, un soutien personnalisé.

En d’autres termes, l’orthopédagogue révèle ce que les chiffres ne disent pas, et accompagne l’élève à se (re)connecter à ses capacités.

✨ Conclusion : Ton enfant vaut bien plus qu’un graphique

La toile d’araignée ne doit jamais devenir un filet qui enferme.

Elle peut être un point d’appui, à condition d’être lue avec recul, humanité… et accompagnement.

Si les parents se sentent démunis face aux résultats scolaires, qu’ils se rassurent : des professionnels comme les orthopédagogues sont là pour les aider à y voir clair, à comprendre, à avancer.

Un élève est bien plus qu’un score, un pourcentage ou un pictogramme.

C’est un être en construction, plein de potentiel, de nuances et de ressources.